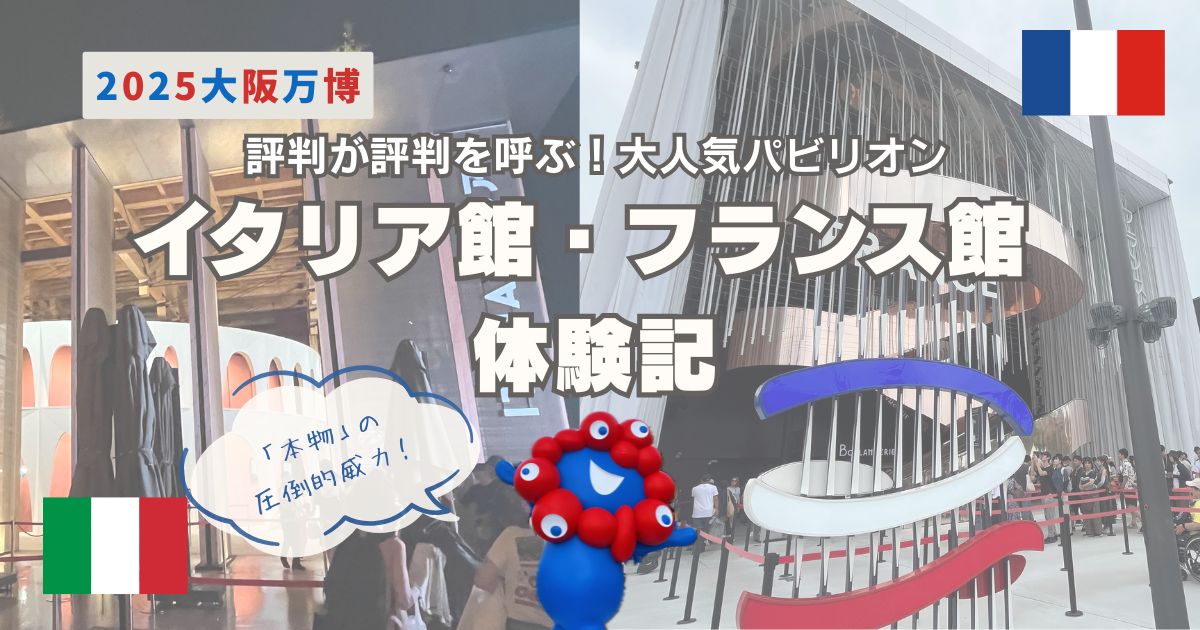

大阪万博パビリオン体験記第5弾はイタリア館&フランス館!

今回の万博はシアターといった映像系がメインのパビリオンが多い中、実物の展示があるパビリオンは全体的に評価が高いような!

個人的には技術力で未来を感じさせてくれたのは、「IOWN」通信を体験できるNTT館だったなと思います。

イト

イト70年万博よりテクノロジーは段違いに発達しきっているので、技術力でなかなか圧倒させるのは難しいですよね~

そんな中、展示が充実していて独自の世界観で話題なイタリア館とフランス館を訪れたので、自分への覚書も込めて展示内容と調べた解説を記しておきます。

イタリア館

8月のお盆時期に行ったのですが、評判が評判を呼び大行列…

けれどもその日は曇りであまり暑くなかったため、並ぶなら今日だなと思い並んだものの…なんと14:30に並び始めては入館したのは20:00!

5時間半並びましたが、8時間並んだという話も聞くので、予約がないとこれがデフォルトですね!

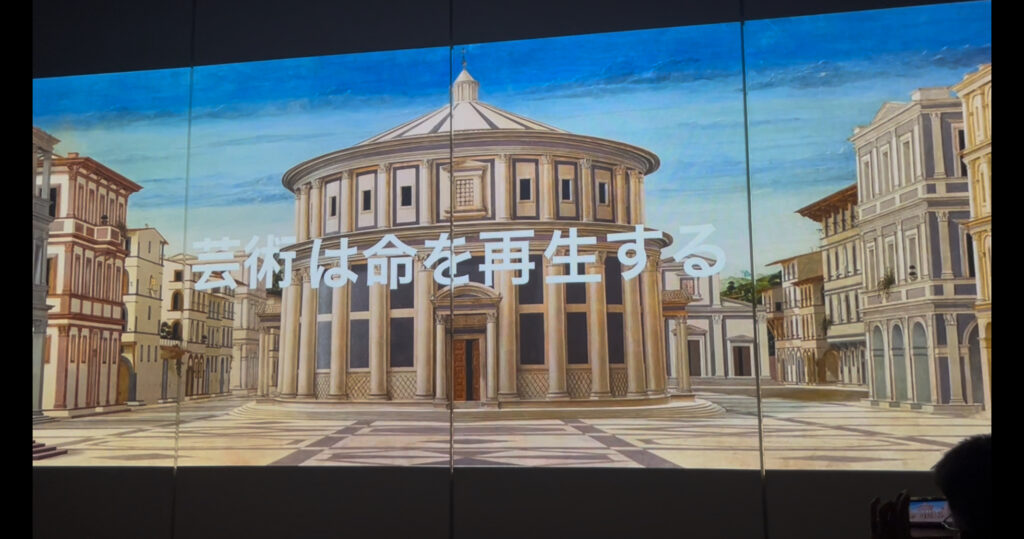

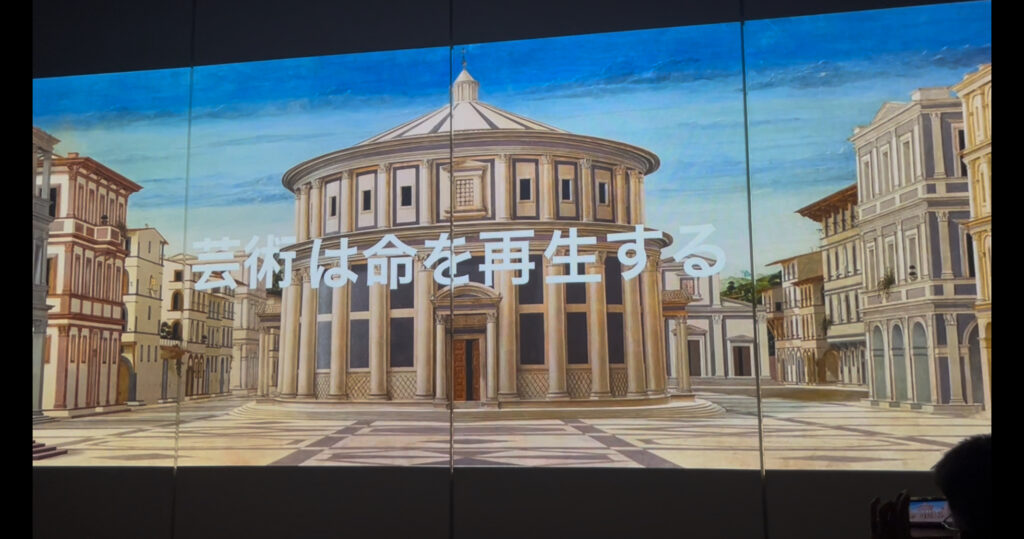

館内に入ったら最初に通される部屋で映像を見て、そのスクリーンの向こう側に展示が始まります!

ヤゴ『循環器系』

この作品は「芸術は生命を再生する」というイタリア館のテーマを体現しています。

心臓の鼓動を、科学的知識と技術的スキルから始まり、芸術的で感覚的な体験に変わる芸術作品に変えていく。

https://www.italyexpo2025osaka.it/ja/atozuopintoinsutareshiyonより引用

このインスタレーションは、生命の継続的で無限のリズムを象徴するために円形に配置された30個の白い液体セラミックのハートで構成されている。

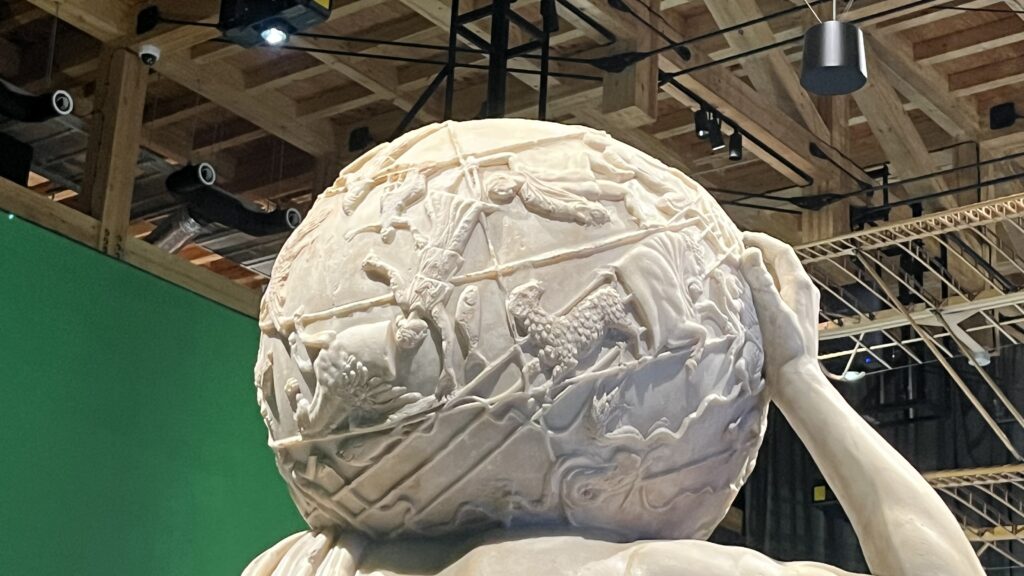

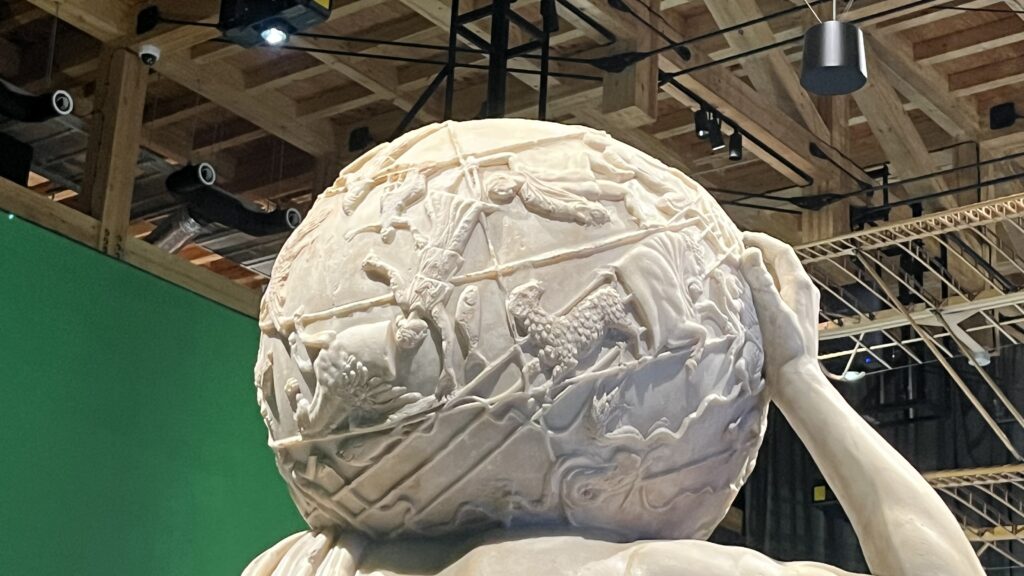

ファルネーゼのアトラス

西暦150年頃に大理石で制作された古代ローマの彫刻です。

ギリシャ神話において宇宙の支配権をめぐる「ティタノマキア」でゼウスに敗れたアトラスは永遠に天を支えるという物理的にも精神的にも厳しい罰を課せられます。

この彫刻はその場面を表現しており、貴族のファルネーゼ家のコレクションに加えられたことからこの名がつきました。

大きさは高さ約2m、重さ約2トンもあり巨大ですが、骨格や筋肉表現が細かく、さらに天球儀には星座が彫刻されており当時の天文学のレベルの高さがうかがえます。

このとき日本は弥生時代でそろそろ埴輪が作られそうな時期です…古代ローマの発展がよくわかりますね…笑

ティントレット『伊東 祐益マンショ』

1582年から1590年にかけてローマ教皇に謁見するため、ヨーロッパに派遣された天正遣欧少年使節の一人である、伊藤祐益の肖像画です(マンショは洗礼名)。

ティントレットはルネサンス期のヴェネツィアを代表する画家で、ヴェネツィア元老院の依頼で描いたとされています。

伊東マンショは14歳~15歳でイタリアに派遣され、若くして日本と西洋の文化的及び宗教的な架け橋となりました。

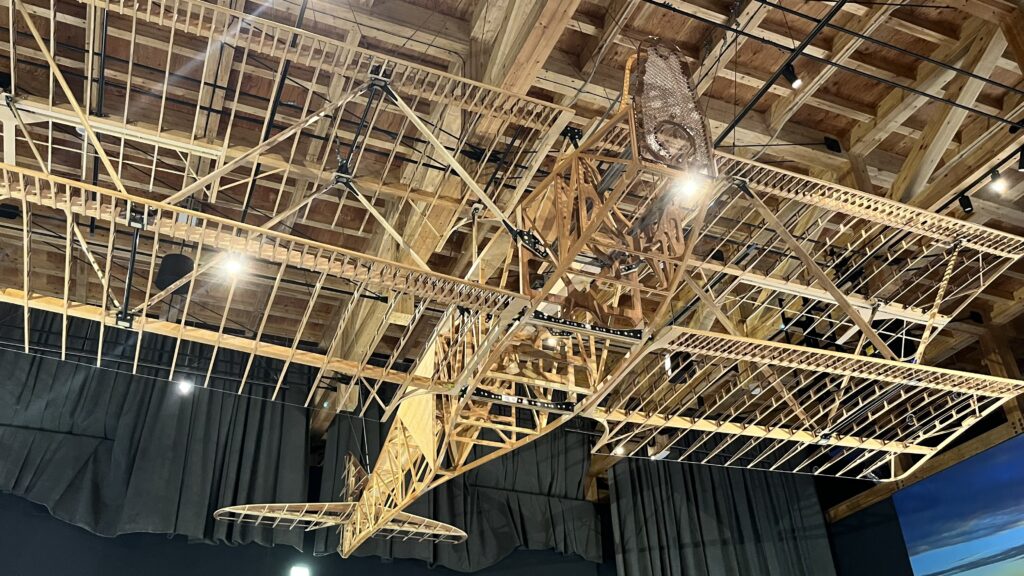

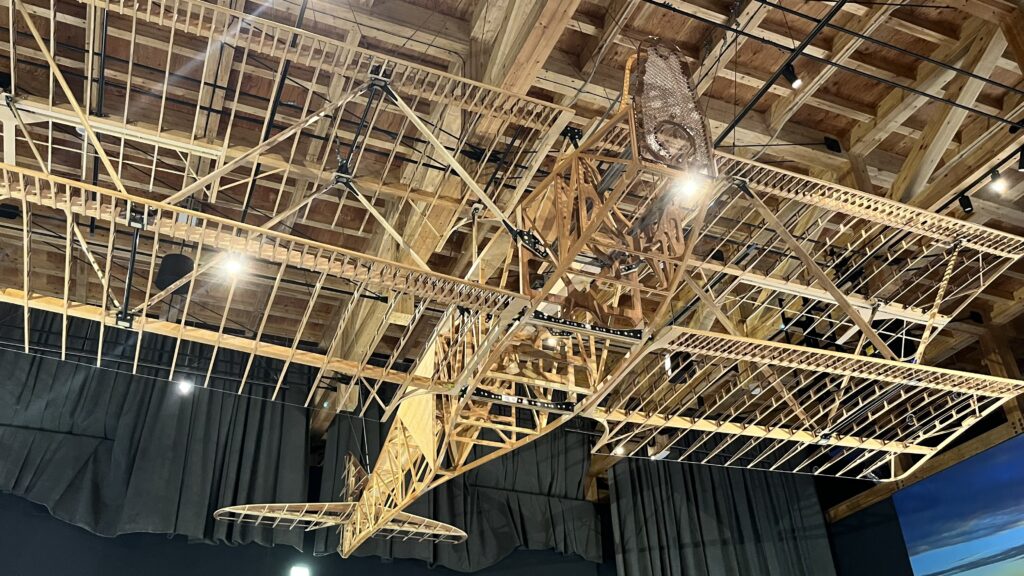

アルトゥーロ・フェラリンの飛行機

頭上に展示されているので、ともすると見逃しかねないこの巨大な展示は「SVA 9」という飛行機の模型です。

この飛行機を使用して、1920年に飛行家アルトゥーロ達4人がローマから東京という18000kmの距離を109日かけての飛行に成功しました。

この出来事はイタリアと日本の国交をつなぐ大きな架け橋となったそうです。

展示では骨組みが吊られていますが、万博終了後には本当の飛行機になり、今度は日本からイタリアへ飛行させようと計画されているとのこと!

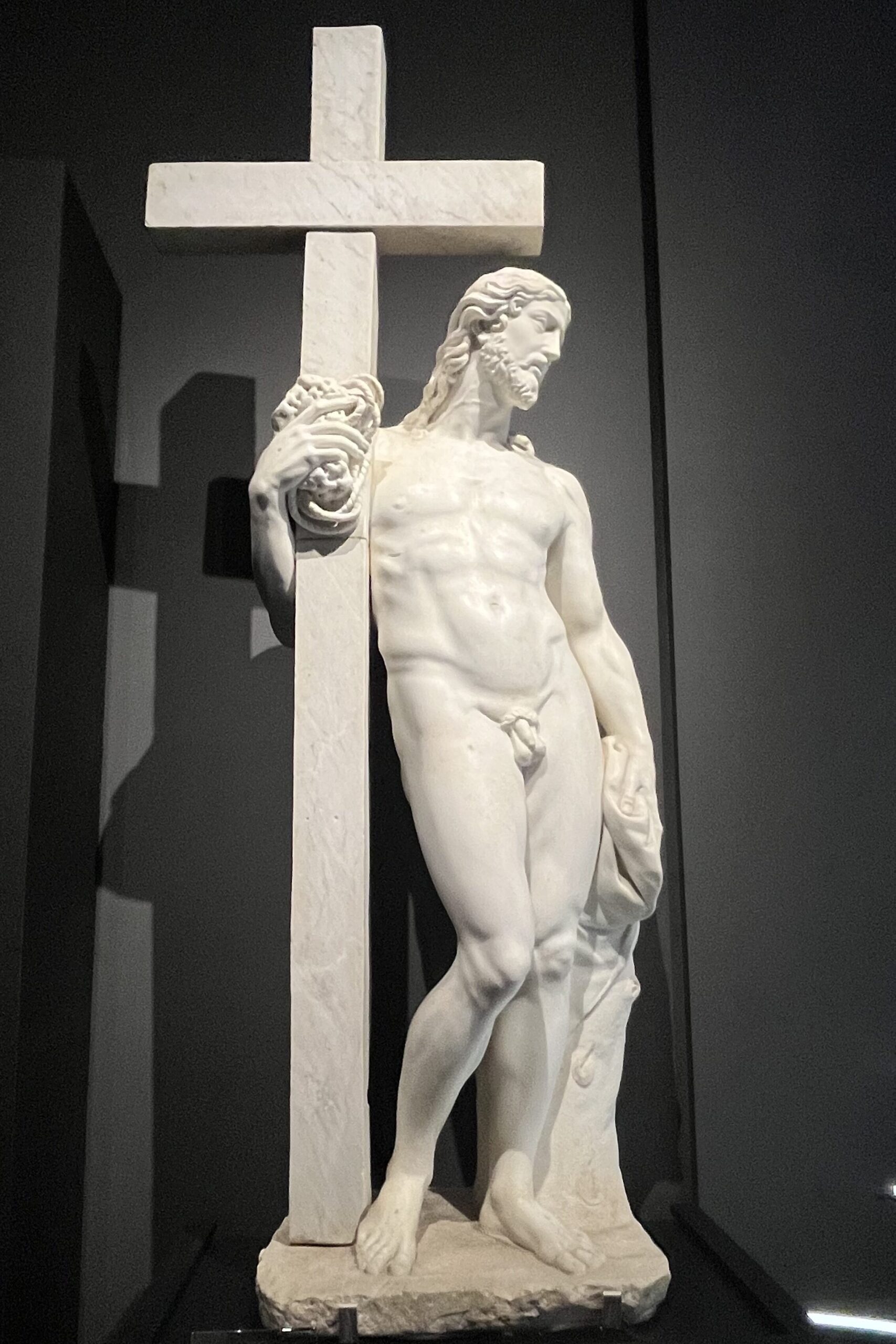

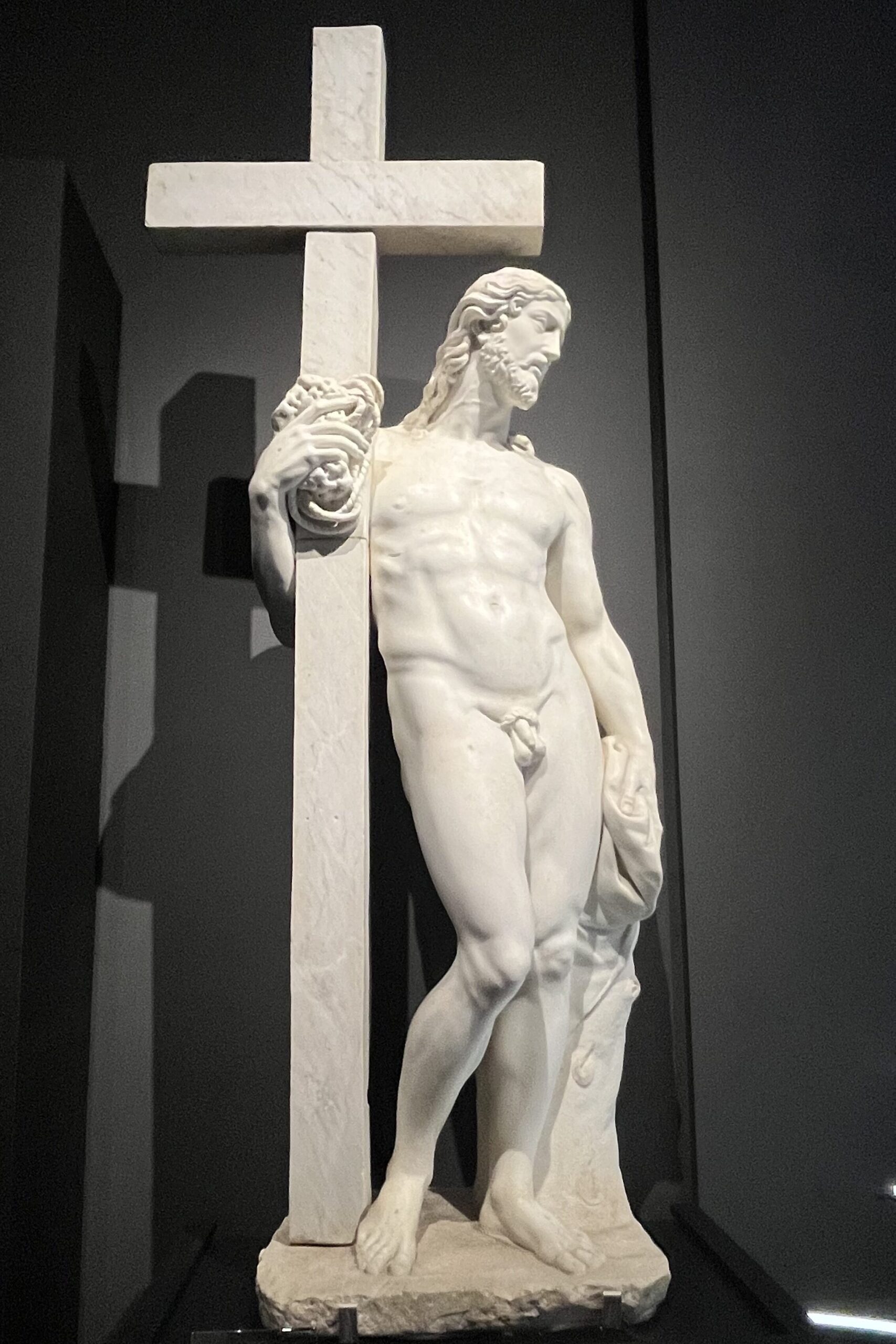

ミケランジェロ『復活したキリスト』

これは少し経緯が複雑で、ミケランジェロが手掛けたキリスト像は2つあり、ミケランジェロが最後まで完成させたのは「ミネルヴァのキリスト」といい少しポーズが異なります。

今回展示されている方はミケランジェロが取り掛かったものの失敗作として後年他の彫刻家が仕上げたと言われているものになります。

途中で制作を止めたのは、制作中顔の左側に黒い線が出てきたからとのこと。大理石は自然のものだからね…

訪問したときにその知識なくて、回り込んで顔の左側までは見なかったよ…

ボッチョーニ『連続性の中の唯一の形態』

20世紀のイタリアで起こった芸術運動の「イタリア未来派」に属するボッチョーニによる作品です。

この作品は20ユーロ通貨のデザインにも採用されており、イタリアではなじみ深いものだそうです。

未来派は機械文明による速度美や運動といったテーマを礼賛し、それを芸術に落とし込もうとします。

そのため、高速撮影した連続写真のように対象の動きを一枚の絵に同時に描く手法がよく用いられているそうです。

破壊と速度を美とする未来派は後にファシズムの政治運動と関わりを深め後に解体されました。

カラヴァッジョ『キリストの埋葬』

1603年から1604年にかけてバロック絵画の巨匠と名高いカラヴァッジョにより制作されました。

バロック絵画は17世紀からヨーロッパで発展した芸術様式で劇的な感情表現や光と影の強い対比、躍動感あふれる動的な構図が特徴とされています。

描かれている場面としてはイエス・キリストが十字架刑の後に遺体として埋葬され傍らでは弟子やマリアが悲しみにくれているという、キリスト教の物語における重要なシーンを表現しています。

カラヴァッジョは気性が荒くこの絵を描いた数年後、罪を犯してローマで指名手配されます。各地に絵を残しながら逃亡生活を続けますが、熱病にかかり亡くなるという激動の人生を送りました。

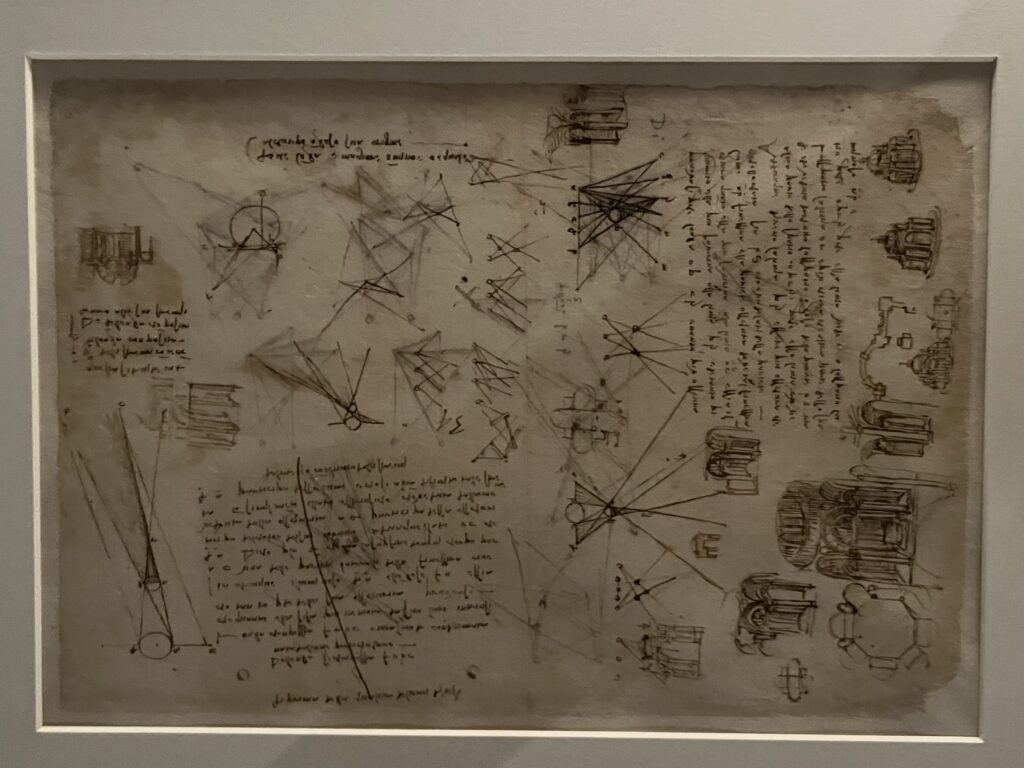

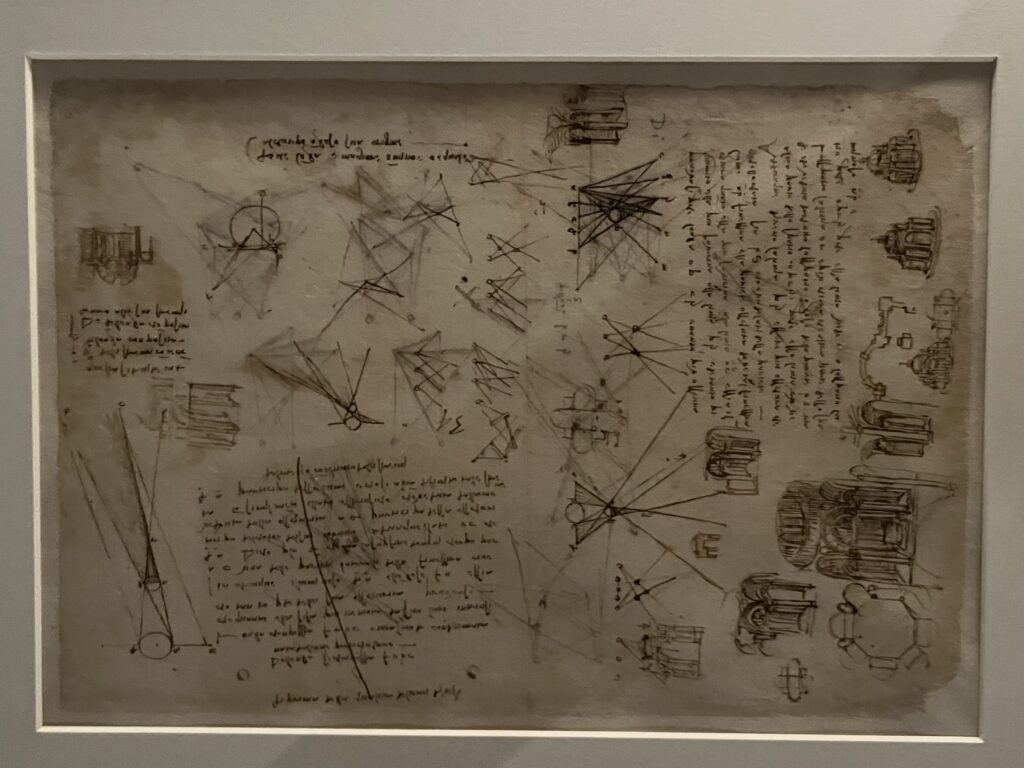

レオナルド・ダ・ヴィンチ『アトランティックコード』

「モナ・リザ」等で有名なレオナルド・ダ・ヴィンチは万能の天才と評され、芸術家でありながら科学者の一面も持ち、さらに解剖学や植物学、数学、建築など多彩な分野に秀でていました。

そんなレオナルドの残した文書やスケッチのコレクションである「アトランティック手稿」より素描が公開されています。

内容は左右が反転した鏡文字で書かれており、これはレオナルドが左利きだったから、や、アイデアが盗まれないように、といった説があります。

「アトランティック手稿」は12巻で構成され、1000ページ以上もあり、内容は武器・楽器・数学・植物学・飛翔に関する事柄など多岐にわたります。

また、他にも「アランデル手稿」や「レスター手稿」などいろいろな手稿を残しており、一部はWeb上でも一般公開されているそうです。

フランス館

こちらは朝イチに向かったこともあり、ほぼ待ち時間はなく館内に入れました。

展示もウォークスルー形式だったので、自由に鑑賞できて良かったです。

イタリアは「芸術」を前面に押し出した展示でしたが、フランスは圧倒的「美」を感じさせる内容でした。

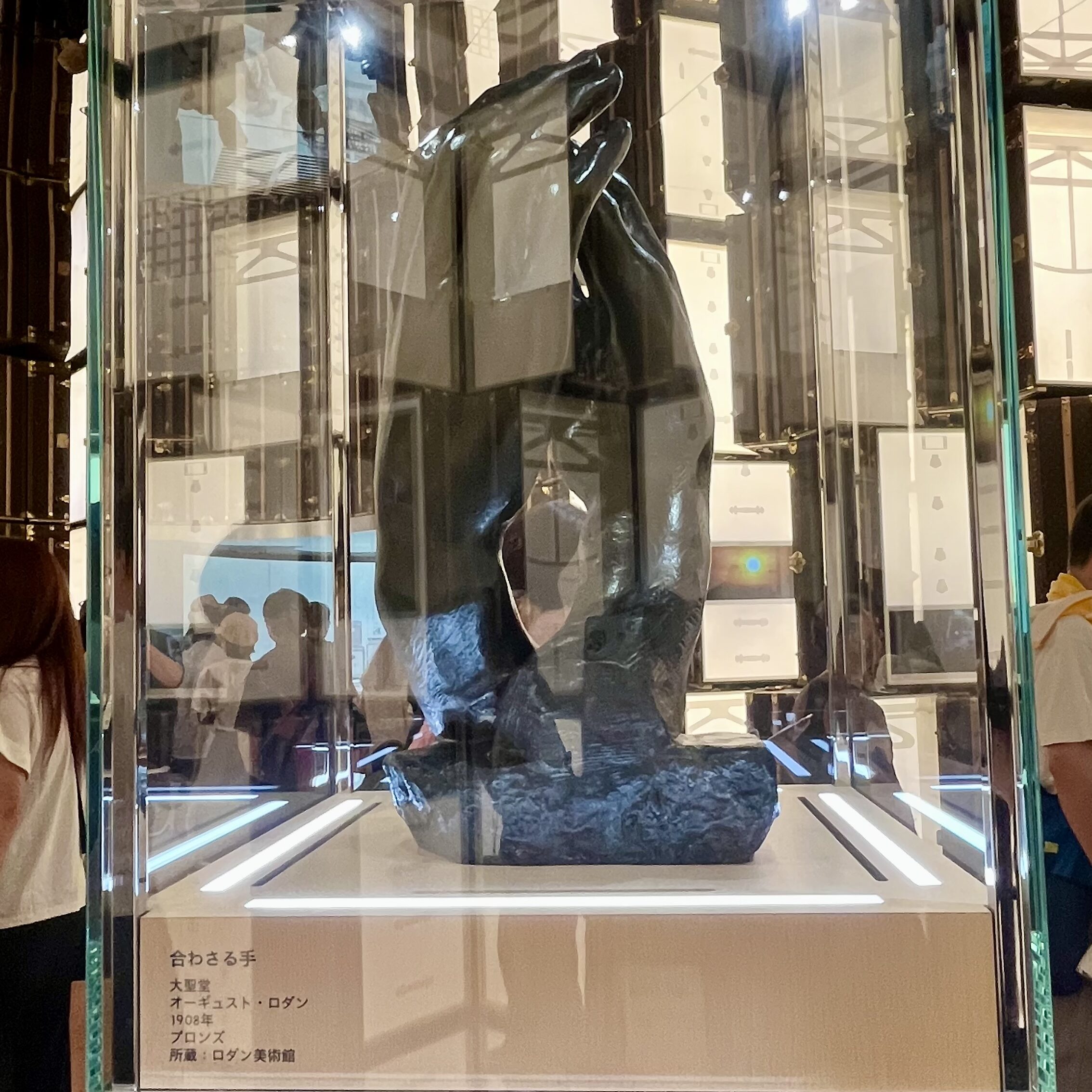

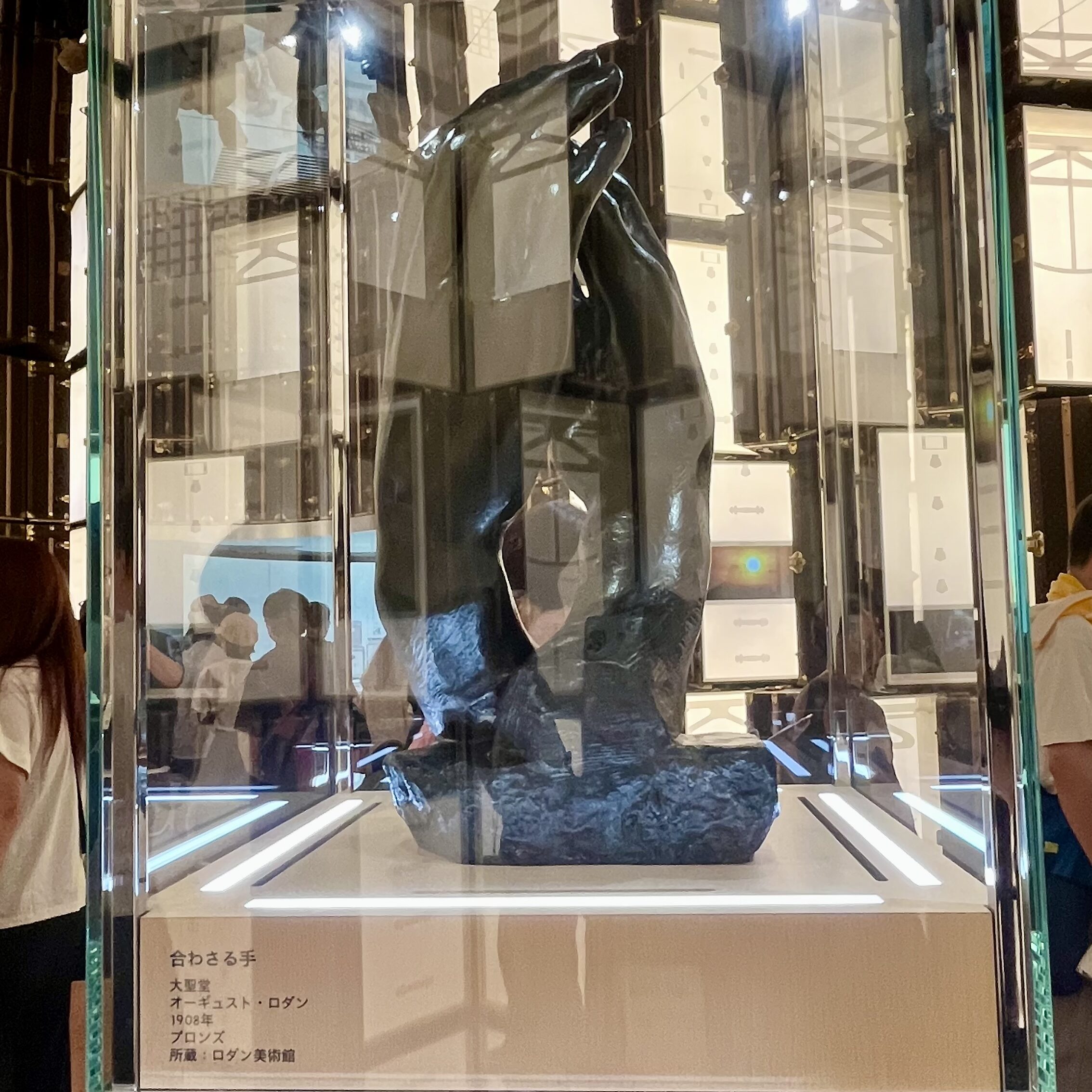

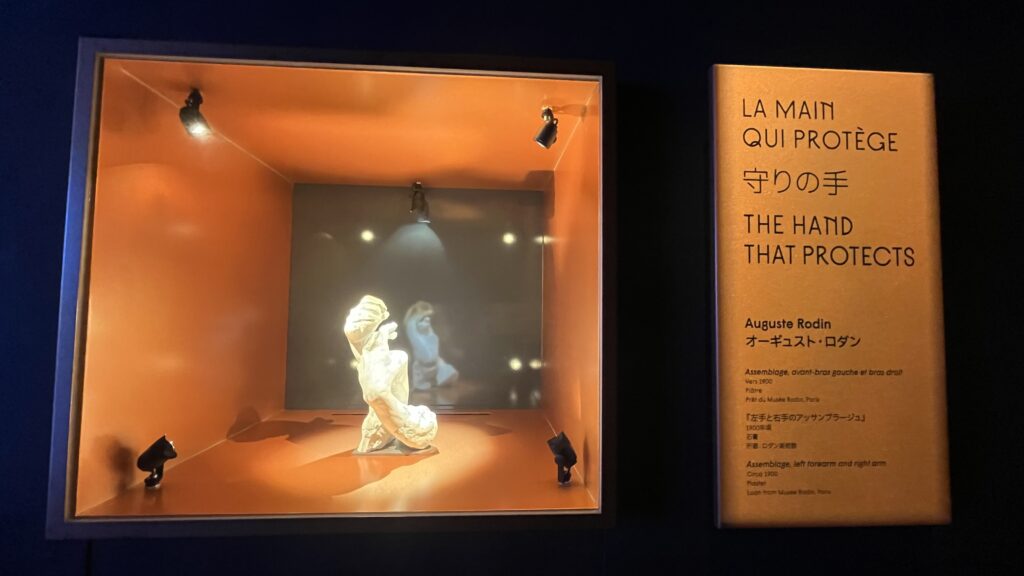

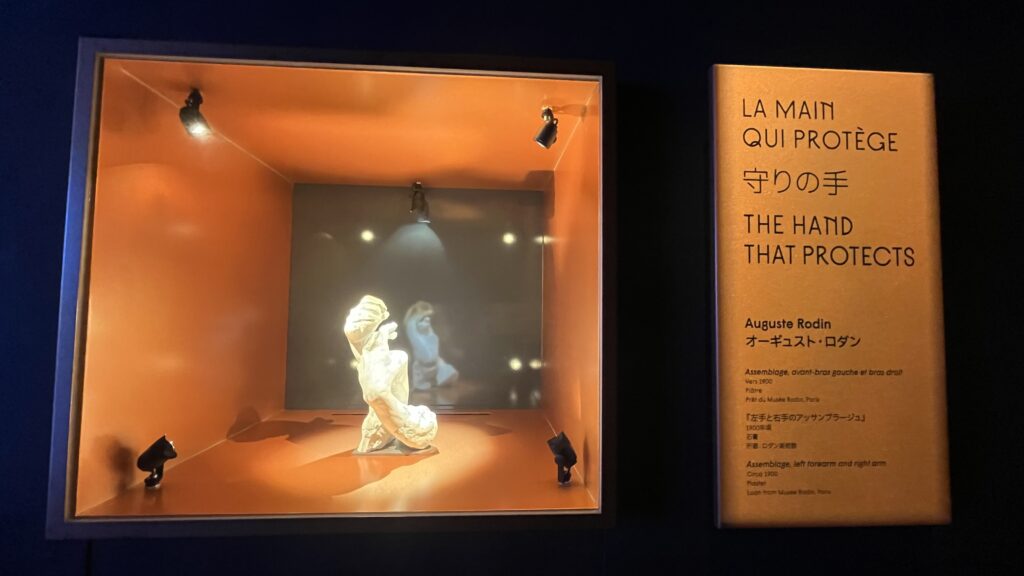

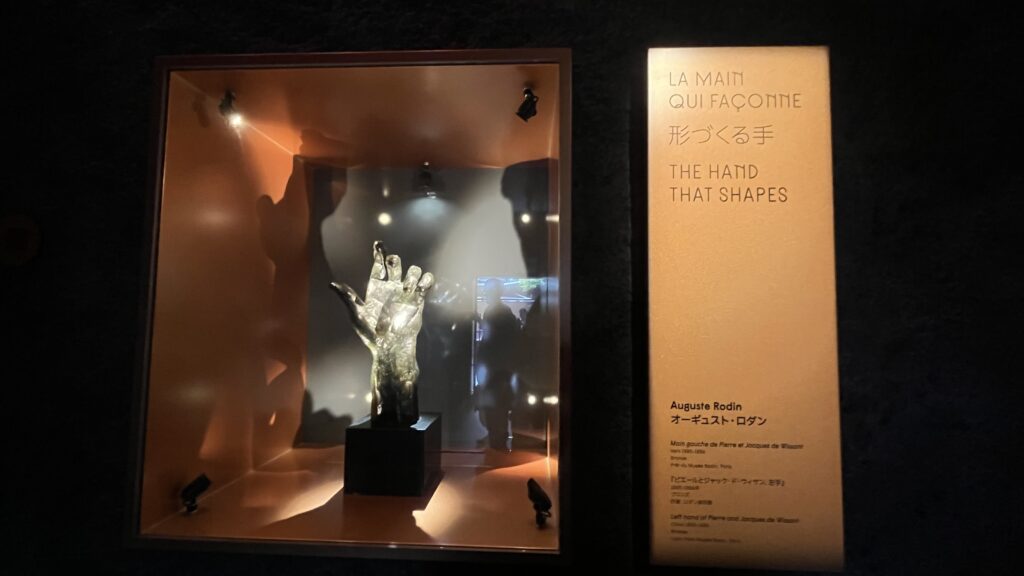

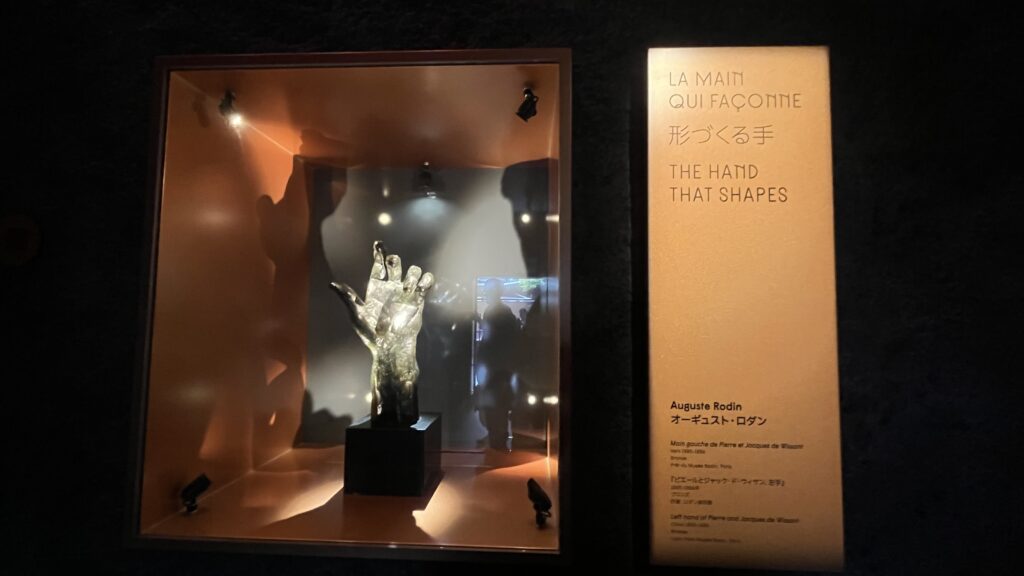

ロダンの彫刻

フランス館には複数の手の彫刻が展示されています。

これは「近代彫刻の父」と称される19世紀フランスのオーギュスト・ロダンの作品で、彫刻の伝統を打ち破り、彫刻に革命をもたらしたことで知られているそうです。

日本では「考える人」の彫刻とかも有名かも!

「手は人間の最初の道具であり、職人技とノウハウの象徴。また、人間と自然の関係を通して人間同士をつなぐもの」ということで、各エリアを先導・紹介する役割を担い、様々な部屋に展示されています。

あまりにもさらっと展示されているので、割とスルーしてしまっている人が多い!

ロダンの彫刻とともに次から各エリアを紹介していきます!

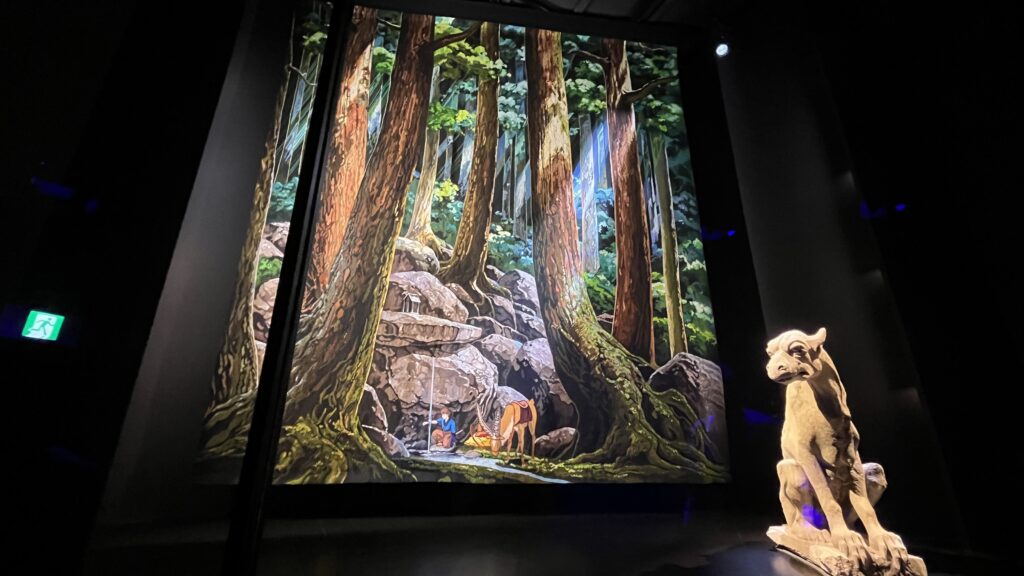

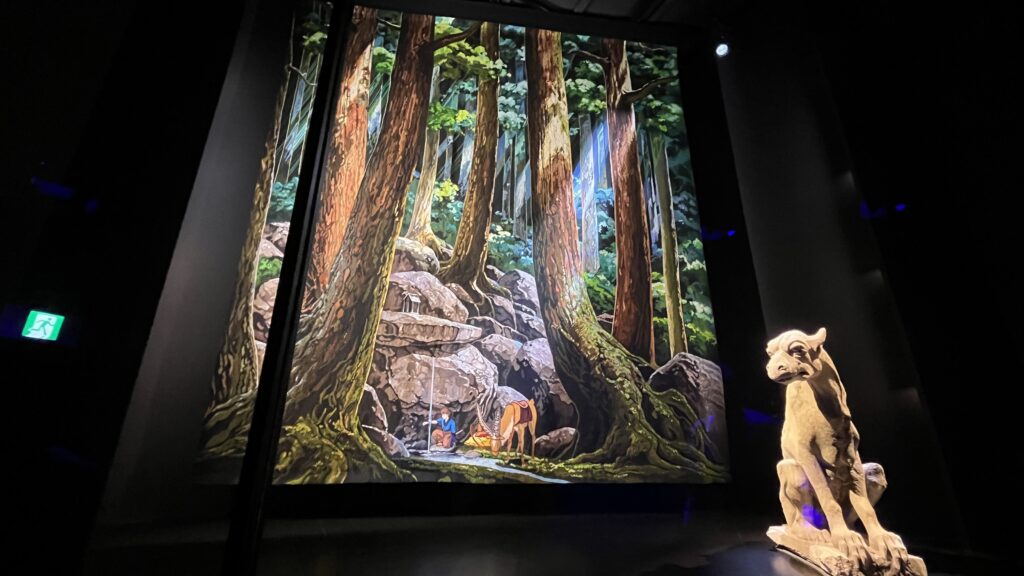

展示の入り口で始まる魔法

パリのノートルダム大聖堂の火災を逃れたキメラ像と、「もののけ姫」で呪いの傷を癒すアシタカが描かれているタペストリーが並んで展示されています。

自然と文化の遺産の保存と回復へのメッセージが込められています。

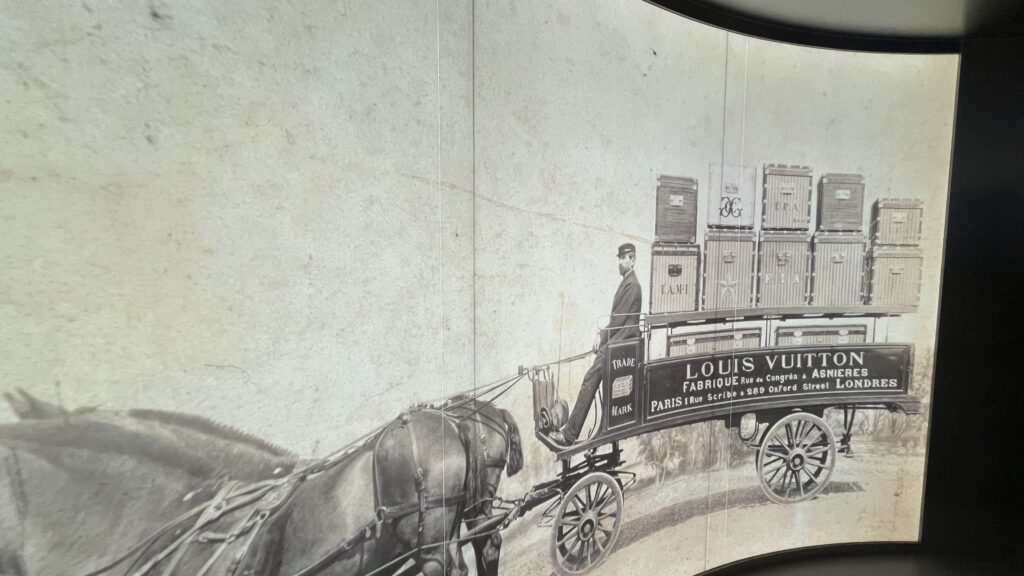

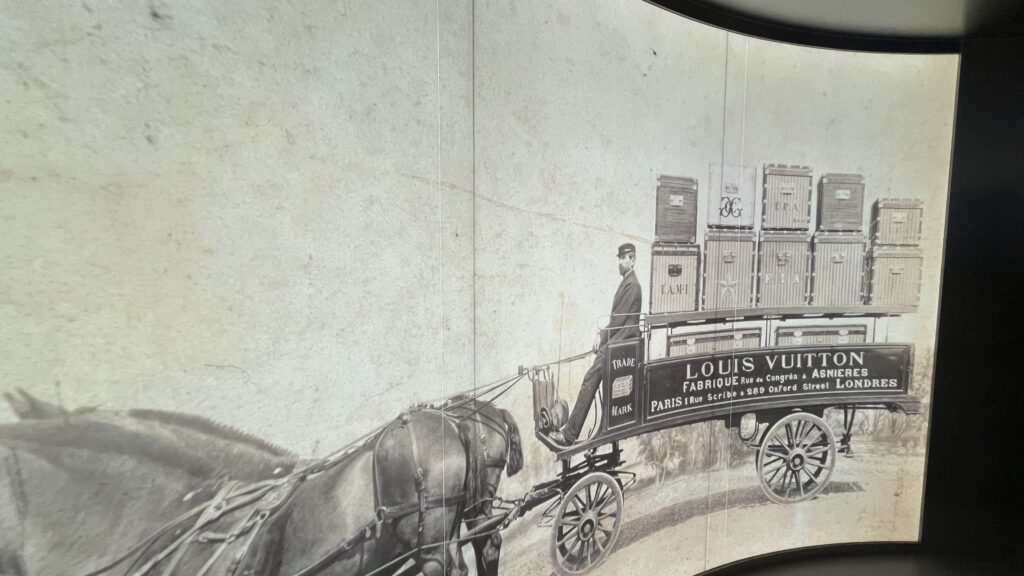

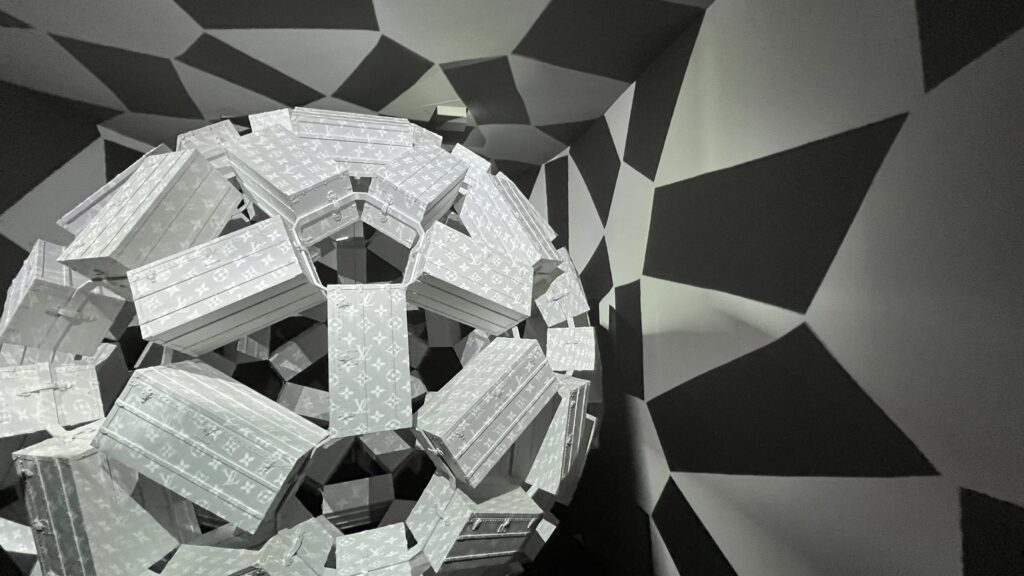

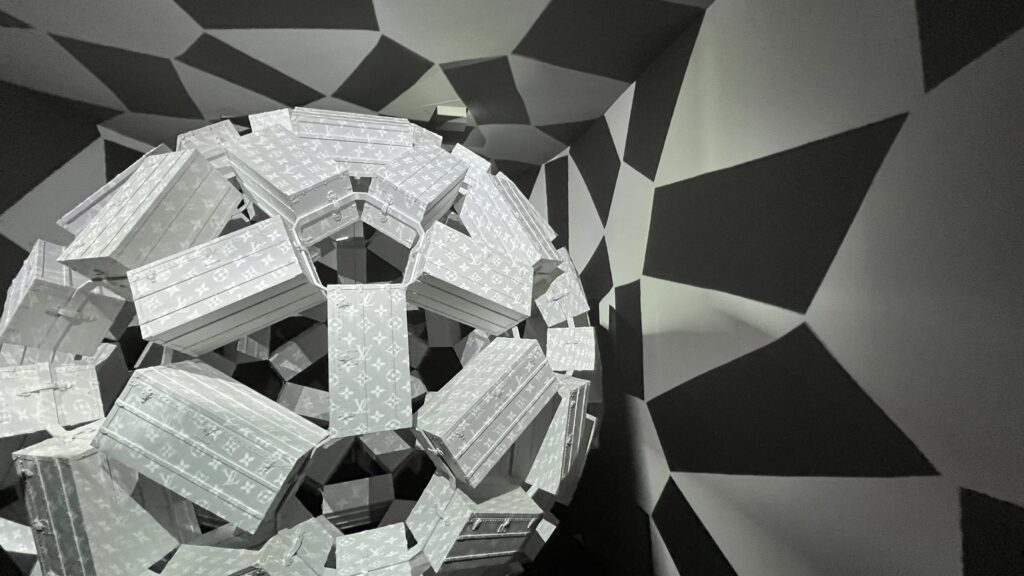

ルイ・ヴィトン

続くエリアは、誰もが知るハイブランドのルイ・ヴィトンのトランクが部屋いっぱいに広がり没入感があります。

トランクの側面モニターには職人の製作工程の映像が流れ、正確な職人技を見ることができます。

写真は映り込みが激しく見づらいですが、ロダン1つ目の展示、「合わさる手」があります。

次は90個の真っ白なトランクが巨大な球状に組み立てられ、モノグラムや自然、宇宙空間のような映像が投影されます。

ずっと見てられる…

続いて次のエリアの前に2つ目「守りの手」も展示されています。

AXA

2人の男性ダンサーと1人の女性ダンサーによって、フランスの複合文化施設である「ポンピドゥーセンター」の屋根で繰り広げられる空中ショーです。

跳躍やリフトの動きを通して、それぞれをつなぐ見えない赤い糸を描き出しています。

コンテンポラリーダンスも素晴らしいですが、背景に広がるフランスの景色も見ごたえがあります!

奇跡の庭

パビリオンの中心には水面と樹齢1000年のオリーブの樹があります。

水面の表面の波紋からは自然の脈動を感じ、オリーブの樹からは時と生命の循環を感じることができます。

3つ目のロダンの「分かち合う手」の展示です。

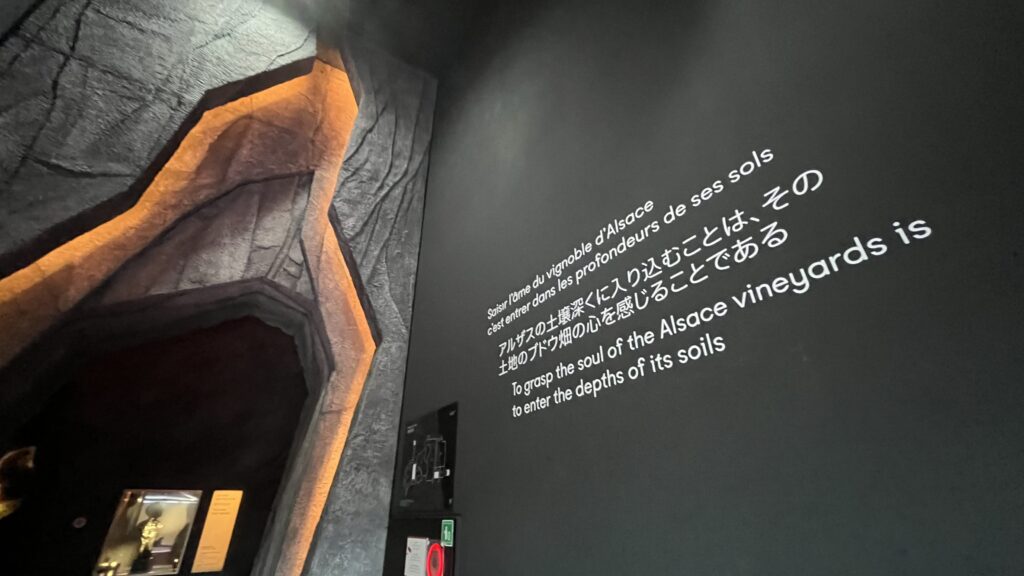

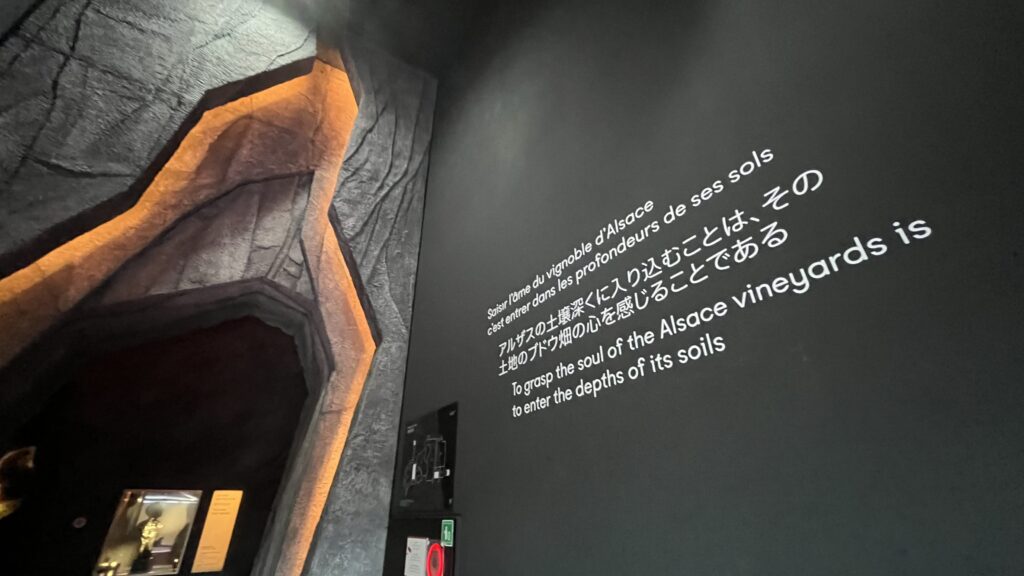

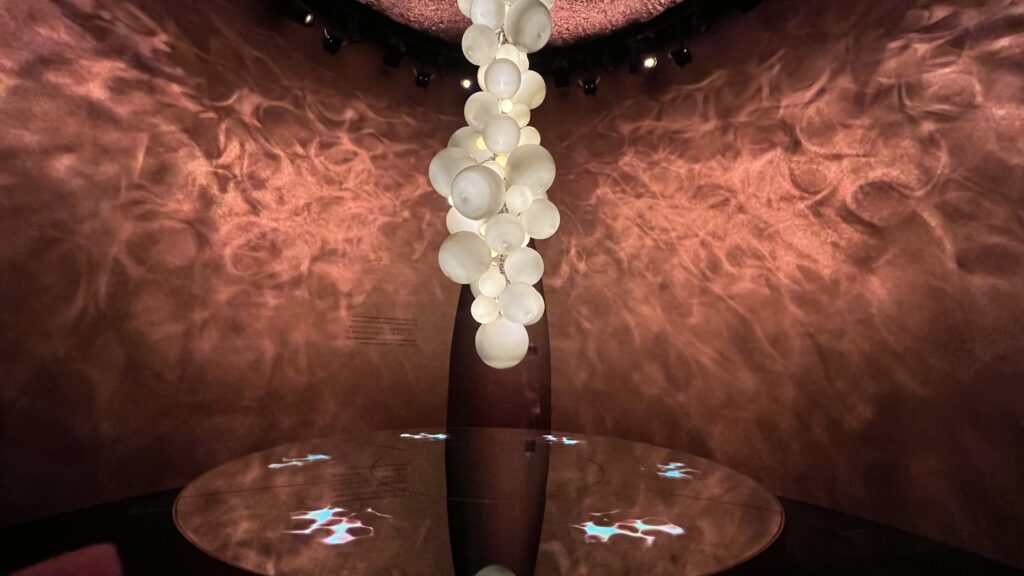

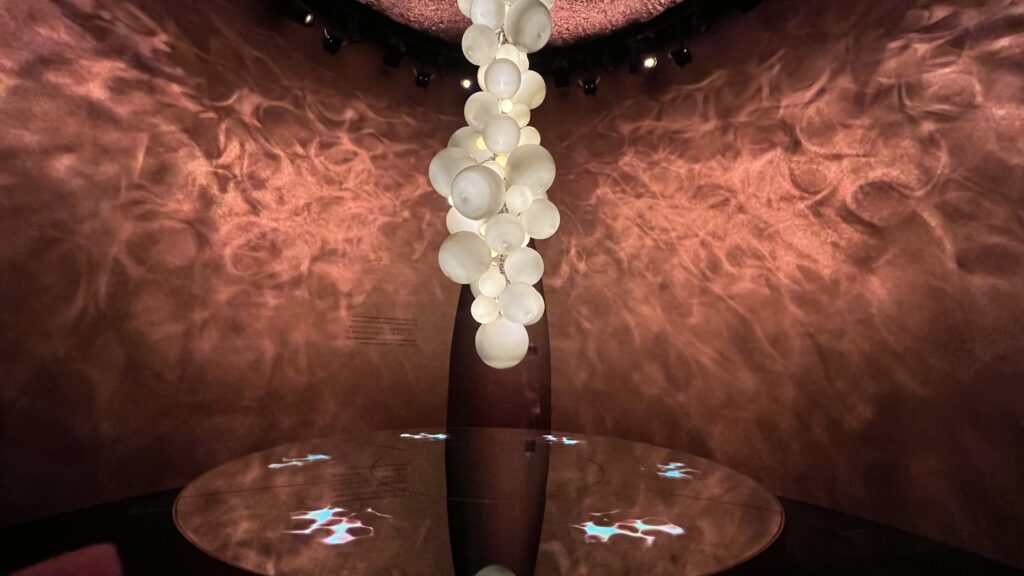

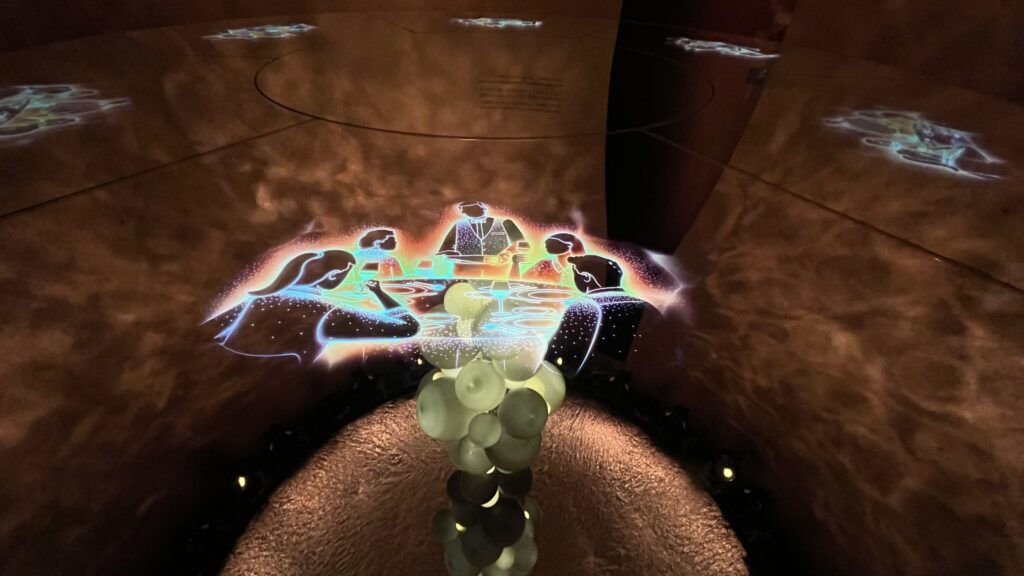

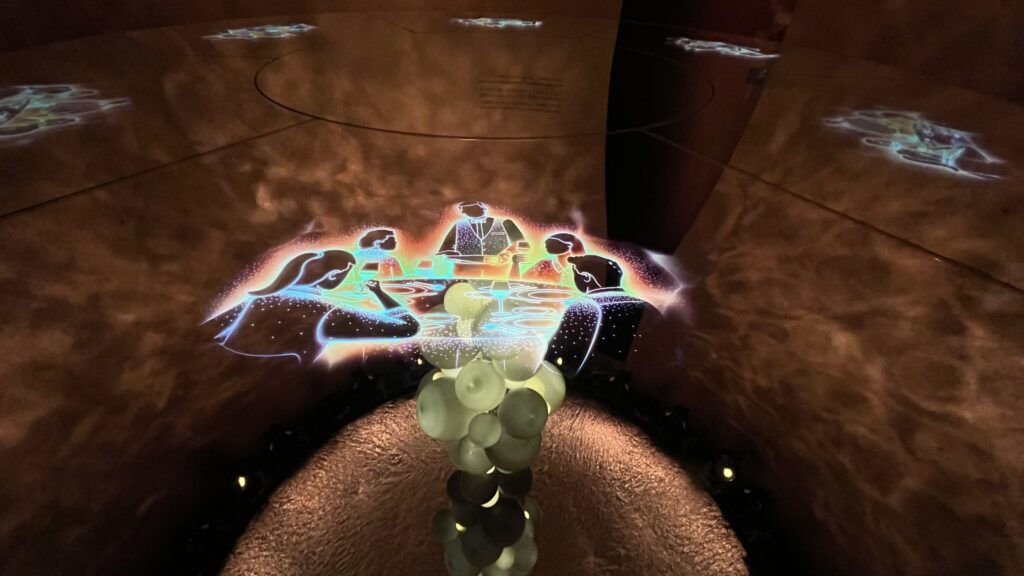

地球の中心へ

再び館内に入ると、アルザス地方の地下深くに引き込まれていくような通路を通っていきます。

4つ目のロダンの展示「形づくる手」です。

黄金色のアルザスワインを思わせる巨大な金色の粒が吊るされている空間に出ます。

鏡面のテーブルにはフランス流の生き方が浮かび上がます。

「愛とアルザスワインほど、悩みを忘れさせてくれるのに良い方法はない」

ジョゼフ・グラフ

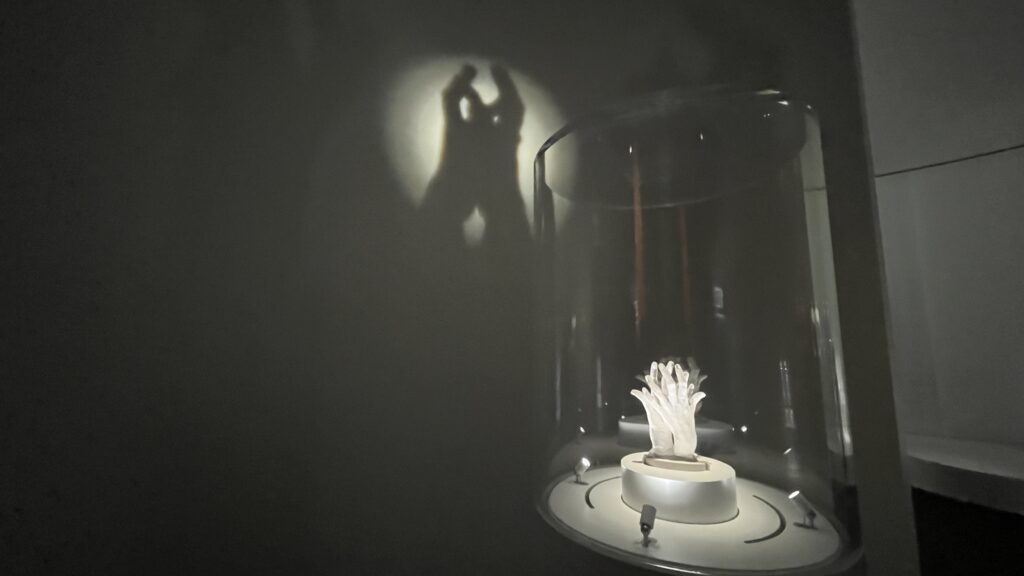

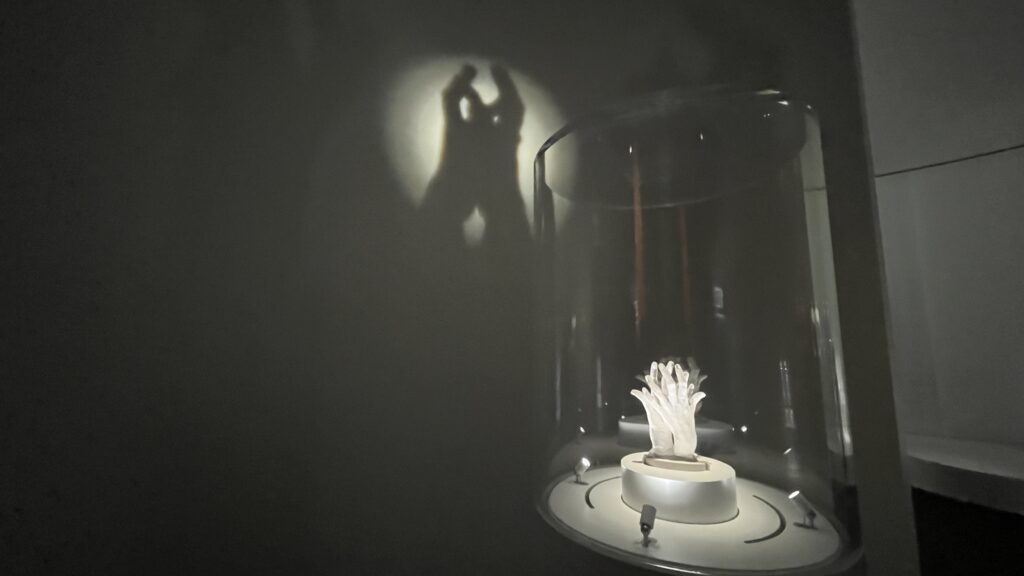

Dior

こちらもまた、フランスを代表するハイブランドであるDiorの展示です。

こちらにも手の展示はありますが、特に名前がついていなかったような…ですがロダンの彫刻「ふたつの左手」だそうです。シルエットで壁に映っているのもエレガントですね~

デザインやサイズ、シルエットの確認のために本番前に作られる仮縫いの試作品である「トワル」について、小さいものから徐々に大きいサイズのものへ流れるように展示されています。

いろいろなデザインがあってついつい見惚れちゃう…!

「実際、トワルがいつまでも原案の魅力を保っていて、想像を自由にさせてくれているのに対して、ドレスは現実的です。」

クリスチャン・ディオール

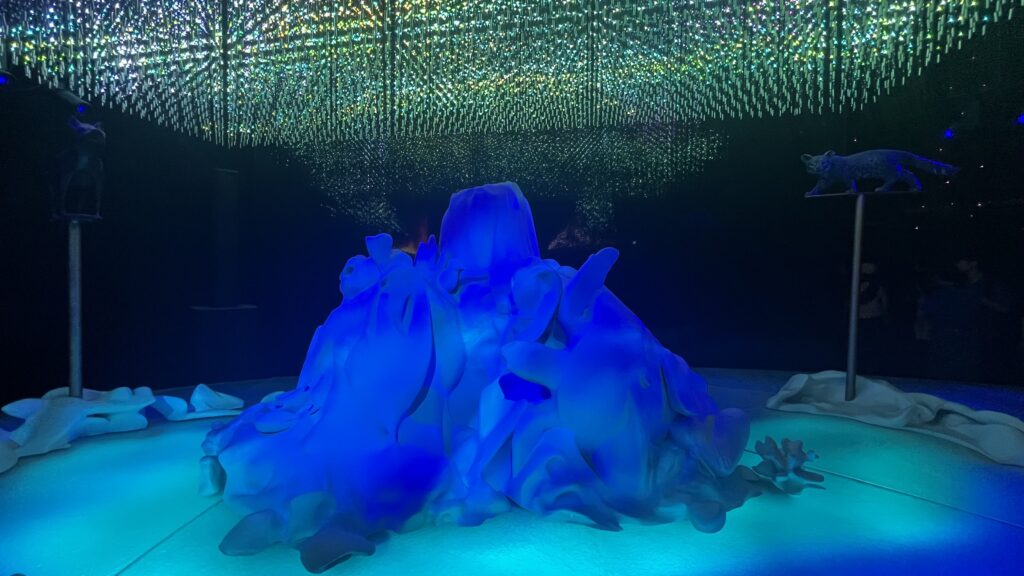

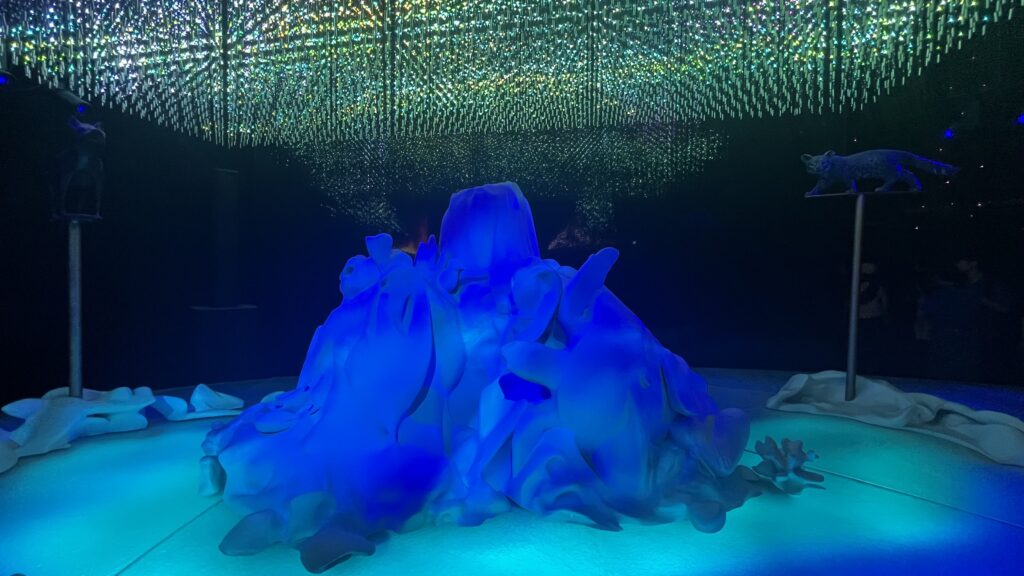

群島をたどって、響く鼓動

最後のエリアでは、島をかたどった3つのコンセプトで構成されており、フランスと日本の愛の絆を体現するとされています。

1つ目が復興の島としてノートルダム大聖堂と首里城です。

ともに2019年の火災で甚大な被害を受けましたが、職人や技術者たちにより再建された過程より、過去の記憶と再生への希望を象徴します。

2つ目が息づく島として、モン・サン=ミッシェルの修道院と厳島神社の大鳥居です。

ともに水上に佇み、長い年月をかけて形作られたということで自然と精神性への敬意を表しています。

3つ目はフランスと日本が共有する太平洋の島々の自然と文化への愛を示すために2匹の彫刻が島の両脇に位置します。

日本側としては絶滅危惧種に指定されているイリオモテヤマネコ、フランス側としてはピイホロ犬が再生の証人として置かれています。

まとめ:実物の展示にまさるものなし!百聞は一見に如かず

振り返ってみて、やはりこの2館は展示に気合が入っていたなあと思います。

充実した展示で見ごたえがあり満足感の高いパビリオンでした。

美術品にとても詳しいわけではありませんが、聞いたことがある程度のものでも、実際に見て背景や価値を知ることでさらに見識を深めることができました。

少し悔やまれるは、訪問より前に予備知識をいれてから見学すべきだったなと思います…苦笑

行った人の振り返りや今後行く予定の人の参考になれば嬉しいです!